NAPOLI (di Atanasio Pizzi Basile) – È solito leggere trattazioni riferite alla Regione storica Arbëreshë, comunemente appellata Arberia; argomenti estratti da carte archiviate, interpretate da ignari senza titolo o formazione, famosi alla ribalta storica come referenti di luogo, epoca e uomini senza tempo.

Non si trova trattazione che abbia esposizione semplice in forma d’inizio, uno svolgimento e conclusione, frutto di studio e quindi assunzione di responsabilità degli argomenti trattati, perché vi è sempre la forma espositiva per conto e per nome di altri.

Tutto è trattato per sentito dire o per atti e capitoli, il più delle volte indicatori di altre cose, altri avvenimenti e altrui fatti, i quali pur se importanti, non servono quale supporto ai discorsi intrapresi e divulgati sulla storica minoranza.

La favola più assurda è comunemente riferita nel corso da secoli, dipingono gli esuli con le braccia stese verso il cielo, inneggiando una favela ignota(????????).

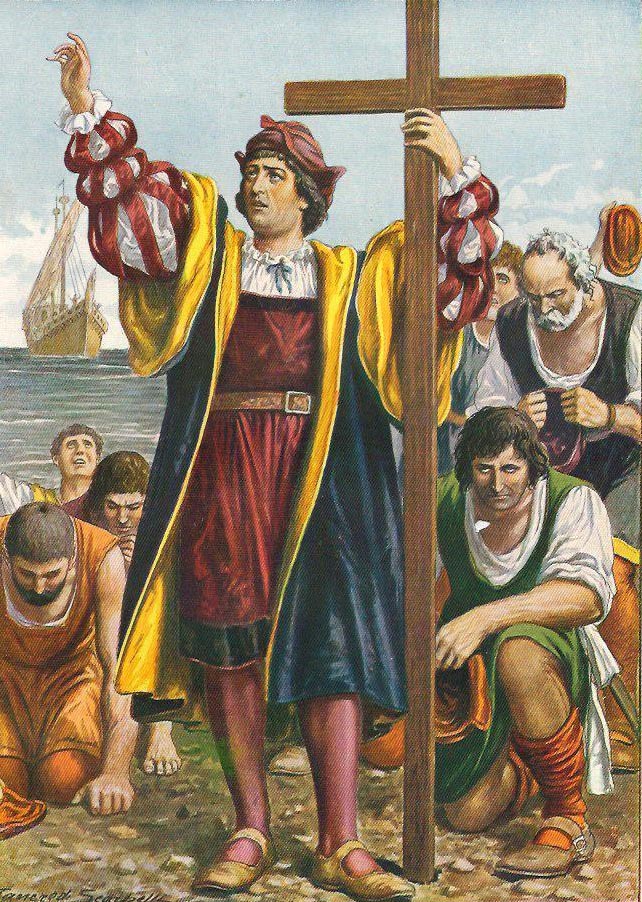

Mai immagine più banale e senza senso è stata riferita per conto degli arbëreshë, nonostante altre figure della storia quali Cristoforo Colombo, eseguisse lo stesso rituale nell’approdare, alla fine dei viaggi; stessa postura, se proprio vogliamo analizzare l’immagine di luogo, di fatti, di uomini e credenze, quella favella ignota, rivolta verso il cielo era sempre una semplice preghiera.

Partendo dal presupposto che s’inneggia al cielo, per ringraziare nostro Signore, specie chi viaggiava per mare era un rituale normale; così come gli arbëreshë accompagnati da preti ortodossi; come riferimento di credenza, come ben noto, ragion per cui, non dovrebbe essere tanto ignota la favella, negli approdi della Sibaritide luogo di Antica Grecità.

Se a questo aggiungiamo l’enunciato caratteristico e caratterizzante la minoranza Arbëreshë nell’identificarli per esigenza della legge 482, ovvero, “la Gjitonia”, identificato come mero “Vicinato Alloctono”.

Chi ha prodotto un inopportuno postulato avrebbe almeno dovuto essere un parlante e rappresentante la consuetudine della minoranza, non un intervistatore accompagnato da giovani inesperti.

Se poi volessimo approfondire uomini, fatti della storia, le cose materiali e immateriali definiti dal genius loci, finiremmo in una palude da cui non si emerge aggrappandosi alla sola ancora dell’articolo sei della costituzione.

Specie chi va per mari non ha solo bisogno di un’ancora a “6”pollici, ma ci vogliono le “3”caravelle e orizzontamento e testa le “9”cose indispensabili.

Oggi quello che più attrae sono il numero imprecisato di migrazioni, le quali per la variabile d’inizio, svolgimento fine e ritorno a casa, sembrano più caratteristica di un cambio sequenziale di velocità, ovvero: I° – II° – III° – IV°- V° – VI° – VII° e VIII° oltre Retro marcia per tornare alle origini.

Le migrazioni nel fiume Adriatico, sin dove intercetta il mare Ionio, sono una costante che non ha tempo, sminuirle in maniera numerica, offende quanti studiano per realizzare le diplomatiche di coerenza storica, con formazione e titoli, il cui fine è la conoscenza e non il miraggio del palcoscenico dei media.

Se poi dobbiamo dare un senso storico alla venuta degli Arbanon, definiti Arbëreshë dalla storia, diventa fondamentale porre l’accento su ogni trattato della storia di quest’antico popolo, che per alcuni ha vissuto in forma di eroi, cavalieri e figure senza macchia.

Gli Arbëreshë, non sono figli illegittimi dell’antica Grecia, anzi, magari è il contrario; tuttavia, notoriamente si fa riferimento all’eroe Giorgio Castriota, non certo residente o appartenente al meridione d’Albania, terra suddivisa storicamente in numerosi, governarati.

Come può essere possibile che le genti di una regione scenario di scontri violenti e cruenti, vede sono la parte meridionale emigrare, mentre le altre, del centro, del settentrione, oriente e occidente, imperterriti attendono il terminare delle ostilità candidamente.

Il terzo millennio è iniziato, la tecnologia grazie alla connessione diffusa raggiunge ogni dove, per chi ha voglia, nel tempo di un’estate Arbëreshë, può acquisire dati, con lo scopo di tracciare tempo e genti, provenienti dalle sponde inospitali a est dell’Adriatico.

Quando la parabola dell’impero romano con capitale Costantinopoli ha iniziato la china, questa contrapposizione di forze ha determinato due fronti, i quali trovarono il fulcro di frizione nelle terre oltre adriatico, e da questo momento, si sono formate onde di risacca latente di esuli.

Prima come soldati mercenari, poi in assetto di contadini, artigiani, cavallerizzi e uditori, in tutto come forza certificata, avente tutte la caratteristica della partecipazione del gruppo familiare di appartenenza tutto, come erano organizzati gli stradiotti a i tempi del Romano Impero.

Se di migrazione si deve parlare, essa è una sola; essa ha luogo dal 1769 al 1502, tempo in cui la moglie, dell’eroe Giorgio Castriota, Donica Comneno Arianiti, si stabili a Napoli, in forza del patto dell’ordine del drago, al fine di tutelarla sia dal punto di vista fisico e sia economico l’emblema regina e la prole di quanti capitolavano in battaglia.

Se ancora oggi si continua ad indicare in forma sequenziale, sin anche la fine dell’impero romano con le navi del Doria, con qualche sparuto gruppo di arbanon e nel settecento la forza della Real Macedone voluta da Carlo III° e il segno di una storia che si vuole imporre, ma priva di forma e notizia migratoria.

In conformità a questi espedienti, se escludiamo la visita di Giorgio Castriota nel meridione, la vicenda di accoglienza della Moglie Donica Arianiti Comneno, il disegno di una svolta storica, definibile come arretramento di fronte di quelle frizioni storiche che da adesso in poi vaporizzano nel breve tempo, il resto sono vicende riferibili ad altri temi, che non fanno storia.

Sono episodi comuni senza ne luogo e ne tempo; essi lasciano il tempo che trovano, cosa ben diversa sono gli atti posti in essere, le disposizioni e i luoghi di allocamento, prima in forma estrattiva o dei materiali deperibili (periodo breve del nomadismo) e poi in forma additiva e dei materiali inalterabili, epoca della residenza (periodo lungo della residenza storica).

Se a questo associamo i quartieri storici che legano tutti gli oltre cento paesi di origine Arbanon e il modello sociale dei cinque sensi, muoversi all’interno dei centri antichi Arbéreshè è molto semplice e facilmente navigabili.

Tutto poi è consolidato dalla lettura del vestito da sposa femminile della macro area citeriore Ionica, un libro di temi consuetudinari realizzato in forma di vestizione, esso contiene tutti gli intervalli di continuità storica della minoranza, conservati in tutti i punti di unione fatti con filo e ago.

Queste cose, sommate, all’eredità in forma di costume, consuetudini e appuntamenti dell’estate e dell’inverno Arbëreshë (Moti i Madë e Moti i Viker) completano la formazione culturale di ogni buon addetto che studia la conservazione delle tracce storiche, con il fine di offrire solidità alla lettura, alla traduzione poi resa disegno, progetto di ogni elemento finito, che vede protagonisti gli Arbëreshë (Shiurbisetë arbèreshé cë më varrògnènë)

Per concludere le figure che oggi servono sono lo storico e il progettista, esponenti inscindibili secondo il teorema, per il quale:

- lo storico che camminare all’indietro; con lo sguardo rivolto al passato; di fianco il presente; spalle al futuro.

- il progettista procede in avanti; futuro di fronte, il presente a fianco e la storia alle sue spalle.

- Vale Vale, sino alle albe che seguono i tramonti che verranno.