Archive | In Evidenza

IL CASALE TERRA DA BIZANTINO A GRANCIA SI VESTE IN ARBËR PER SBOCCIAR LATINA

Posted on 12 maggio 2022 by admin

Commenti disabilitati su IL CASALE TERRA DA BIZANTINO A GRANCIA SI VESTE IN ARBËR PER SBOCCIAR LATINA

MINORANZE STORICHE NELLA PENISOLA MEDITERRANEA

Posted on 01 maggio 2022 by admin

NAPOLI (di Atanasio Pizzi Basile) – Il tema che ha in argomento le minoranze storiche italiane non si può aprire e terminare esclusivamente in forma linguistica, racchiudendo un insieme raffinato e articolato, al mero rivolgersi in lingua altra.

NAPOLI (di Atanasio Pizzi Basile) – Il tema che ha in argomento le minoranze storiche italiane non si può aprire e terminare esclusivamente in forma linguistica, racchiudendo un insieme raffinato e articolato, al mero rivolgersi in lingua altra.

Oggi nonostante numerose attività di studio, siano volte verso questa disciplina di studio, della storia Italiana, si preferisce illustrarle, senza dubbio alcuno, come esercizio monotematico.

Lo scrivente come ricercatore e discendente della minoranza approdata nel meridione italiano nel XV secolo, “gli arbanon” a cui per spirito di appartenenza, dopo decenni di studio, supportato da titoli e titolati, in specifici ambiti di studio, suddivide le minoranze storiche, quelle resilienti, in Arbanon; della Magna Grecia e l‘Occitana, le quali storicamente ligie a non sovrapporsi territorialmente nel corso dei secoli.

Non si fa errore alcuno nel concentrare lo studio alla sola Calabria e rendere l’analisi riferibile a tutte le province storiche del meridione, dove si possono intercettare con facilità gli identici modelli urbani architettonici e territoriali della terra di provenienza.

A tal proposito per affrontare un discorso univoco e senza alcuna discriminazione, è opportuno precisare che le minoranze storiche calabresi, sono rispettivamente: i Grecofoni, gli Arbër e gli Occitani, esse rappresentano il contributo del progredire comune con gli indigeni; per la Calabria in particolare si suddivisero senza mai sovrapporsi secondo le seguenti aree geografiche: ultra ulteriore o “Gran ducato di Calabria” per i Grecofoni e citeriore, ulteriore per Arbër e Occitani.

Come citava Pasquale Baffi nel suo discorso del 1775: Gli Albanesi, che ora esistono nel Regno, e vennero in diverse riprese nella fine del XV secolo, non bisogna confonderli coi Greci, eli da tempo antichissimo trovansi situati nelle nostre provincie della Calabria Ulteriore, e ne abbondano; siccome non mi ho proposto «di parlare che delle Colonie Albanesi, così fo ammetto di entrare in discorso de’Greci che per la loro remota antichità possono benissimo chiamarsi indigeni di questo suolo meridionale.

Questo breve accenno storico a ben vedere, è la base si partenza delle analisi territoriali d’insediamento; esso segna un confine invalicabile, rispetto dei luoghi dove fornirono contributo di sostenibilità economica in forma produttiva e lavorativa.

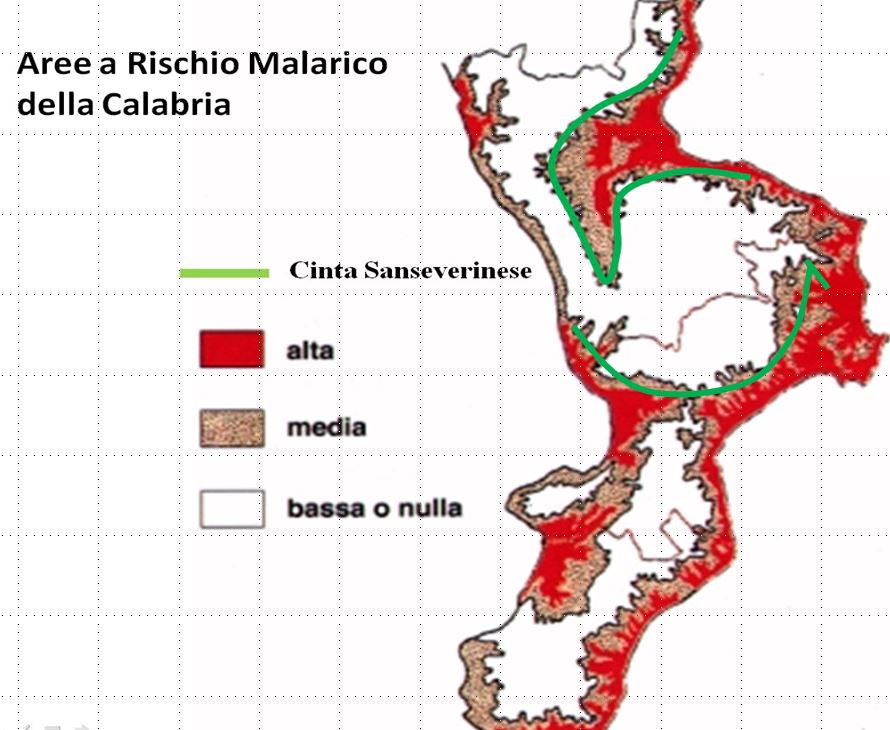

In conformità a questa premessa, va rilevato che: la Grecofona approda e resiste in quella parte della Calabria storicamente noto come il gran ducato o il thema di Reggio Calabria; la minoranza Arbanon, si insedia nelle terre cella Calabria Citeriore e ulteriore, prevalentemente segnate dalle emergenze del credo bizantino, che guarda verso lo Jonio; gli Occitani si insediano entro la linea che fu dominio di longobardi e Normanni, verso il Tirreno.

Tutte queste per le vicende storiche in atto, nel breve periodo si diressero tutti sulla media collina, oltre i 350 m. sul livello del mare, perché erano le aree, dove le anofele perdevano la mortale efficacia.

Lo studio tuttavia, oltre ad aver appurato i sistemi paralleli abitativi della terra di origine si è preoccupato di avere come indicatore non solo quanto sancito dalla legge 482/99, ma si è seguito l’indicatore definito dall’articolo nove della Costituzione Italiana, ovvero, i beni materiali, quelli immateriali, l’ambiente naturale e il costruito dei minori.

In definitiva, l’intero sistema di vita della minoranza, dalle metriche della consuetudine, importate dalla terra di origine, queste ultime, dopo il breve periodo di scontro e di confronto con gli indigeni, germogliarono in terra parallela, grazie alle attività di genius loci, secondo il modello delle città della Grecia e le tipologia Arbanon secondo i dettami della famiglia allargata Kanuniana.

Per questo il tema prodotto non ha avuto come indicatore solo, l’idioma, caratteristica non testimoniata dalla forma scritta.

La lettura è stata eseguita sulle architetture il veicolo principale della memoria; le consuetudini agricole, silvicole e pastorali per il sostentamento, secondo il vigile rispetto dal credo religioso bizantino, rigidamente dettato dal calendario che segnare la stagione del tempo lungo, “l’estate” e del tempo corto, “l’inverno”.

Partendo da questi presupposti di base sono stati indagati gli elevati abitativi, confrontandoli con le documentazione degli atti di sottomissione depositati negli archivi.

La lettura dei documenti posti a confronto con la rispondenza in loco, di elevati e memorie storiche locali, ha definito quale sia stato il periodo dell’architettura estrattiva o del nomadismo rispetto la più sicura additiva dello stazionamento definitivo.

Con questi hanno consentito di risalire alle epoche in cui furono definiti i rudimentali ”moduli abitativi primari mono cellula” l’epoca in cui furono articolati in forma lineare e in elevato.

In Calabria numera circa cinquanta centri antichi realizzati o riadattati dalle genti di minoranza Grecanica, Arbër e Occitana, tutti riconducibili a precisi rioni, la cui toponomastica originaria utilizza il valore linguistico di appartenenza in senso di agglomerato urbano: Hòrë, Katundë e Castrum.

Momenti della storia condivisa con gli indigeni di quello che è stato l’antico regno di Napoli o delle due Sicilie, dal XV secolo, oggi nazione Italiana.

Questi primi dati hanno delineato il percorso di Indagine verso cui proseguire e segnare la storia in comune convivenza con le genti indigene.

A queste ultime senza nulla togliere è stato aggiunto una schiera di figure in eccellenza verso attività sociali, economiche, politiche, delle scienze e della cultura in senso generale.

Una vera e propria storia irripetibile d’integrazione, che definire a buon termine potrebbe apparire riduttivo in quanto, è un modello che si ripropone ciclicamente da sei secoli in ogni centro antico minoritario e solo a pochi non sfugge.

Commenti disabilitati su MINORANZE STORICHE NELLA PENISOLA MEDITERRANEA

CORMORANI E MAYA, CANTO NUOVO GERMOGLIO DI SAN DEMETRIO

Posted on 29 aprile 2022 by admin

Tra Napoli e San Demetrio Corone (di Atanasio Pizzi Basile) – Correva la seconda meta degli anni sessanta del secolo scorso e da San Demetrio si elevavano armonie e un canto nuovo grazie ad alcuni giovani lungimiranti, i quali, pur rispettandole, lasciavano le antiche melodrammatiche canzoni di radice in amore, per prospettive più luminose e propositive.

Il gruppo dei Cormorani nel 1966 era composto da Torchia Gennaro (chitarra basso) – Antonio Loricchio (batteria) – Demetrio Loricchio (chitarra solista) – Aldo Strigari (sax) – Angelo Luzzi (cantante). Questi giovani intrepidi, con la loro passione per la musica e l’arte canora in senso più passionale del temine, riempivano di sonorità nuove i vicoli stretti di San Demetrio.

Seminavano così i primi germogli per ascoltare canti e ambientazione musicale anche nei paesi Arbëreshë della Calabria Citeriore, che sino ad allora era rimasta relegata alla memoria della terra natia abbandonata.

Per ascoltarli diffusamente e riconoscerli come noti, non dovette scorrere molta acqua nei torrenti che descrivevano il promontorio detto “Murmurica”, in quanto valicarono il centro antico , negli anni settanta del secolo scorso, cambiando appellativo, ormai maturi per cavalcare palchi e dare spunto a noi giovani per ascoltarli e ballare .

Sì sono proprio loro, “I Maya” .

Per molti ragazzi che iniziavano a respirare il vento nuovo degli anni settanta, Demetrio Loricchio – Gennaro Torchia – Mario Torchia – Antonio Loricchio – Gianni Loricchio – Adriano Gallo – Angelo Luzzi – Aldo Strigari – Cenzino Santo – Pina Luzzi; dal 1972 aprendo le vie dell’accoglienza, anche con il cantante di colore Justin, atto che rese la generazione dell’epoca più ricca di valori.

In altre parole costituirono un gruppo di scintille che si univa per fare il fuoco nuovo attorno al quale si ascoltava musica e canto, la luce pulsante per un’alternativa di ascolto, a impronta di quanto proveniva dalla capitale londinese e dilagava nel mondo delle nuove generazioni, segnandole con indelebili valori di fratellanza.

Sfido chiunque abbia vissuto negli ambiti della nostra Presila, a non riconoscersi o ricordare balli accompagnati dalle lieti note e il bel canto dei Maya. Esso non era più dello storico ricorso Arbëreshe, di melodiche storie d’amore o di cuori infranti di inflessione Romana, Napoletana, Siciliana,Genovese, Bolognese o Barese.

Loro, i Maya, cantavano secondo la metrica di quanti attraversavano fieri e sorridenti, la strada, “sulle strisce pedonali”, sicuri, eseguendo canzoni come “Senza Luce”, e seguire la retta via, fatta di tanti amori nati tra quelle generazioni, che si andavano formando e cercavano un modo nuovo di fare storia e cultura.

La loro metrica sperimentale aprì un’epoca nuova di pensiero, specie nel canto, con l’idioma importato da altri paralleli terrestri, libera da stereotipi, la stessa che consente allora come oggi, il dialogo tra le culture più diversificate del pianeta.

Dopo un periodo che durò oltre un decennio, ogni elemento del gruppo ebbe famiglia e intraprese la propria via.

Ciò nonostante, ancora oggi, ogni volta che si ode una canzone degli anni sessanta e settanta del secolo scorso, a chi di noi non tornano in mente “I Maya”?

Commenti disabilitati su CORMORANI E MAYA, CANTO NUOVO GERMOGLIO DI SAN DEMETRIO

LE MINORANZE STORICHE MERIDIONALI DESCRITTE COME INSIEMI ACRÒLITI

Posted on 27 aprile 2022 by admin

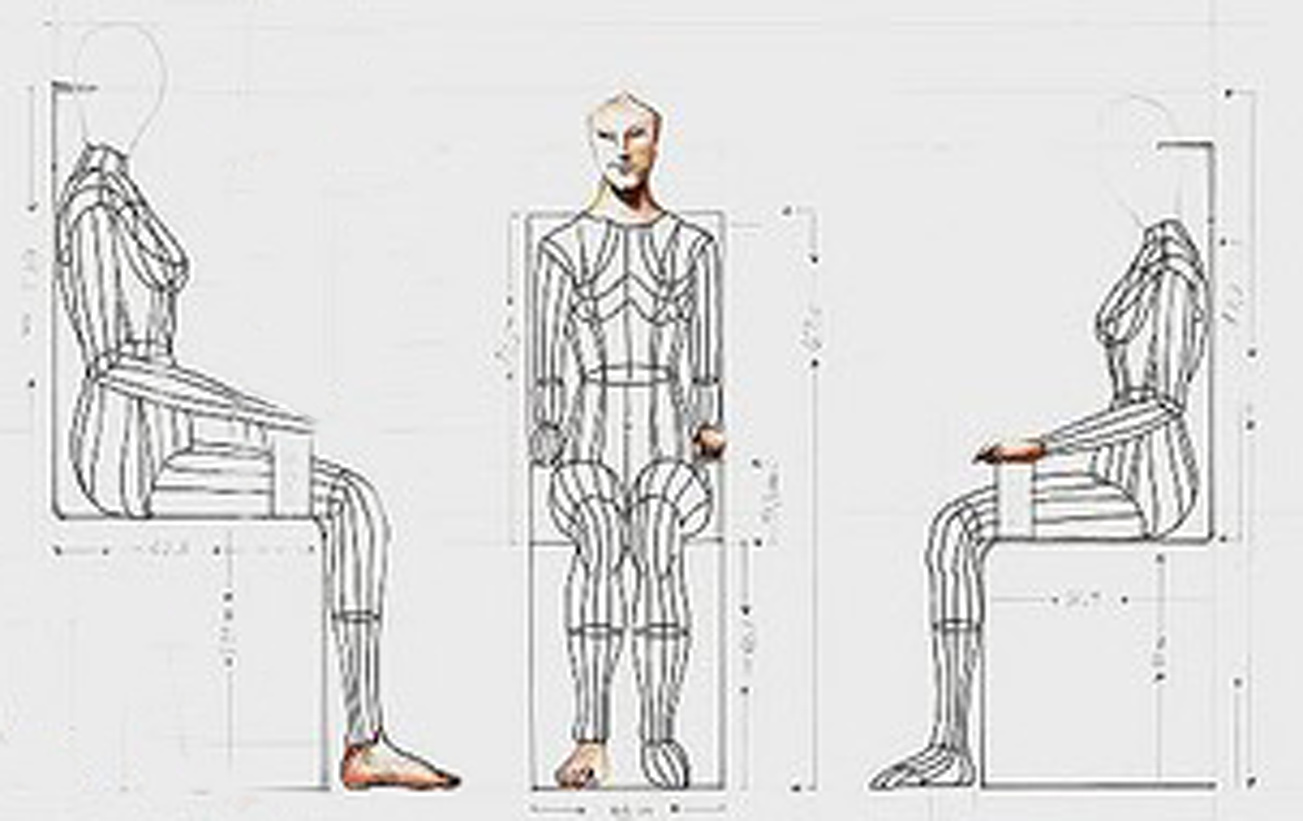

NAPOLI (di Atanasio Pizzi Basile) – L’accolito è un modo per realizzare statue economiche dai tempi dell’antica Grecia, il sostantivo è composto da: ἀκρόλιθος, akròlithos, “dalle estremità di pietra”, da àkros, ” cima, alto, estremo” e lithos, “pietra”.

NAPOLI (di Atanasio Pizzi Basile) – L’accolito è un modo per realizzare statue economiche dai tempi dell’antica Grecia, il sostantivo è composto da: ἀκρόλιθος, akròlithos, “dalle estremità di pietra”, da àkros, ” cima, alto, estremo” e lithos, “pietra”.

I Romani, più parsimoniosi dei predecessori, realizzavano la testa, le mani e i piedi, utilizzando pietra, marmo o altri materiali pregiati, completando il manufatto, con materiale meno pregiato e deperibile o addirittura mancanti e l’asciati all’immaginario collettivo, rivestita nelle parti mancanti con panneggi variegati; continua mutazione in linea con le esigenze delle epoche e il tempo che passava.

La trattazione nella sua radice più semplice porta ad immaginare il diffondersi delle caratteristiche tipiche di una qualsiasi minoranza del vecchio continente.

Specie quelle delle regioni che s’incuneano nel mediterraneo; queste pur avendo propria testa, mani e braccia, di alto valore, sono poi completate, con panneggi globalizzati per l’uso e il consumo di quanti si trovano su scanni a illustrare cose non di pregio, o meglio le culle vuote, tradotti in linguaggio santifico, le strutture che per radice matematica non sono alla portata di tutti.

Se una minoranza storica si rigenera, ormai da sei secoli, e di questa si riconosca di pregnante solo l’idioma, il canto, le consuetudini, sostenute dal credo religioso, non si fa altro, che seguire l’esempio parsimonioso dei romani in acrolito con testa, piedi e mani sostenuta da una struttura, su cui poi, allestire panneggi gratuiti o imprestati dagli indigeni locali.

Nulla di più errato è stato prodotto dalla storia nell’inquadrare le minoranze storiche, immaginando che esse siano il componimento di tre numeri; il quattro, l’otto e il due, mentre tutto il resto fatto di matematica o scienza esatta, utile a tracciare linee ignote sulla lavagna lasciata vuota.

Una statua è pregiata perché unica, tutto il suo sviluppo esprime un modello e racconta una storia, essa non è mutabile o deperibile, perché di materiali solidi.

Il suo valore irripetibile, non muta nel tempo; certamente quanti non sono in grado di leggere ogni piega, ogni scalfittura realizzata dell’artista compositore, li immaginano come incertezza.

Leggere un componimento di tale fattura è complicatissimo, tuttavia, se sino a oggi è stata lasciata nelle competenze dei “mono formati”, oggi vista la complessità delle cose in campo sociale e culturale è il tempo che a salire sullo scanno a trattare con completezza, siano quanto hanno visione tecnica a largo spettro e si consultano continuamente con il territorio, le cose e quanti possono riferire su temi specifici.

La Regione storica non è un acrolito esperimento idiomatico, essa è un componimento artistico fatto di architettonici, urbanistica e uomini che condividono l’ambiente naturale, quest’ultimo dopo essere stato curato in forme solide, fornisce il ponte sicuro per essere attraversato e dare la via al modello mediterraneo detto dell’integrazione.

In tutto un manufatto in figura tridimensionale capace di consentire il volgere lo sguardo, le mani e aprire la via ai cromatismi dal sole mediterraneo, quando appare e illumina il percorso che va da oriente verso occidente, senza diffondere perplessità e incertezze.

Tuttavia a Napoli esiste una strada di nobili “figure in pietre pregiate”, ciò nonostante nella medesima, ha anche germogliato a margine di piramide rovesciata, un’ e acrolito; fatto di testa ambigua, mani affilate e piedi per apparire………….il di cui corpo è ancora ignoto.

Commenti disabilitati su LE MINORANZE STORICHE MERIDIONALI DESCRITTE COME INSIEMI ACRÒLITI

UN MAGISTRATO ARBËRE SENZA OMBRE: ROSARIO GIURA DA MASCHITO (Ngà vith hësth mendë itija)

Posted on 21 aprile 2022 by admin

NAPOLI (di Atanasio Pizzi Basile) – Nell’angusto e breve corso dedicato alla “Famiglia Giura in Maschito”, sulla facciata dell’ antica dimora, una sbiadita lapide, dettata da Giustino Fortunato ricorda:

NAPOLI (di Atanasio Pizzi Basile) – Nell’angusto e breve corso dedicato alla “Famiglia Giura in Maschito”, sulla facciata dell’ antica dimora, una sbiadita lapide, dettata da Giustino Fortunato ricorda:

i cittadini di Maschito vollero scolpiti i nomi de’ fratelli Rosario e Luigi Giura nati nello scorcio del secolo XVIIII di Francesco Saverio e Vittoria Pascale, il primo valoroso giureconsulto e integro magistrato deputato nel 1848 al parlamento napoletano, morto esule a Nizza 1854; il secondo ingegnere scrittore insegnante per ogni aspetto singolarissimo ministro de’ lavori pubblici nel 1864; perché fossero di civile esempio e di nobile ammaestramento alla terra natale sempre memore delle prime genti qui scampate per amor di libertà dall’oppresso regno d’Albani

XXIII settembre MCMXII

Francesco Saverio Giura, (dottore in utroque, con riferimento a chi professa con laureati in legge la giurisprudenza), unito in matrimonio con la Nobl Donna Vittoria Pascale nel 1801 diede alla luce Rosario.

Rosario frequentò le « Pie Scuole di Calasanzio», le quali dettero argine al primo tipo di scuola popolare in Europa, i corsi gratuiti, frequentato da ragazzi di tutti i ceti, ebbe il suo battesimo nel 1597 a Roma, ideata dal grande educatore Giuseppe Calasanzio, canonizzato da Clemente XIII nel 1767, che procurò unanime plauso ed aiuto ad altri religiosi, propagandandosi in quasi tutte le regioni italiane ed all’estero

Il Giura giovanissimo si addotto in giurisprudenza, seguendo la sua vocazione e concorse con brillante esito nella Magistratura raggiungendo i più alti incarichi fino a Procuratore Generale.

Intese il suo ufficio di Magistrato nella pienezza della sovranità e si scrisse di Lui di aver avuto carattere d’acciaio al servizio di un’idea che non lo fece mai piegare.

Chiamato alla Procura generale di Napoli constatò che imperavano per mal costume, soprusi, prepotenze ereditate da chi lo aveva preceduto, impose la giustizia.

Per avere misura dello stato delle cose lasciate da altri procuratori che lo avevano preceduto, bisogna leggere la pregevole pubblicazione del Cotugno, “Tra Reazioni e Rivoluzioni”.

Rosario Giura Magistrato da Maschito, partecipò alla storia dei Borbone di Napoli, esponendone la capitale come la città dove imperava, la non giustizia in un regime di vero terrore, dove vigeva i l’imprigionare il condannare, secondo una vera e propria tormenta in offesa ad ogni legge umana, contro il fior fiore dell’intelligenza.

Una delle cure più gravi ed assidue del Governo fu quella di piegare ai suoi voleri la Magistratura e pertanto istituiva nell’ottobre 1849, col pretesto di purgarla da elementi sovversivi, una organizzazione delle Corti Speciali, per l’epurazione dei magistrati, indagando sulla loro condotta politica e morale.

Si era così creato un ambiente chiuso non suscettibile, per le correnti fucinate dal conterraneo del Rosario Giura, come Mario Pagano e da tanti altri.

E ben disse il Croce che quel dissidio tra monarchia e cultura fu la causa fondamentale del crollo del regime borbonico.

Contribuirono ancora a quanto appariva inaccettabile, le famose lettere del valente uomo di Stato della Gran Bretagna, Guglielmo Gladstone, spedite a un suo amico, dopo il soggiorno di quattro mesi a Napoli.

Le lettere che svelavano gli errori che si commettevano dal governo Borbone, con la frase famosa ripetuta in tutta Europa: “a Napoli la negazione di Dio eretta a sistema di Governo”, aprendo in questo nuovo modo di affrontare le cose, le vie dell’esilio e le galere si schiudevano ai nomi più illustri del Regno.

In un elenco, di mirabile eloquenza dei tempi, fra le vittime inizia ad annoverarsi la figura del Magistrato Rosario Giura, per aver opposto delle osservazioni ad un rescritto del Re, che contro legge, ordinava che un accusato fosse dispensato di costituirsi in carcere.

L’energico atto fu accolto come una sfida alla Maestà di Ferdinando II e costo al Giura l’immediato trasferimento in Calabria.

Lo screzio all’uomo dalla toga incontaminata suscitò non pochi fremiti d’indignazione e disprezzo del popolo, che apprezzando la sua fermezza e rettitudine lo mando al Parlamento.

Il Parlamento Borbonico poggiava su tre malfermi cardini: ignoranza delle masse, il tiranneggiare della nobiltà ed un esercito in funzione di polizia

Ogni deputato evitava di esporsi in Parlamento, per timore di rappresaglie, ma il Giura, tempra Arbër approdata in Lucania, terminò il suo mandato, con un discorso pieno di fermezza e indignazione, pensiero che gli apri le porte delle carceri e che per fortuna eluse, trovando scampo in esilio, e dopo aver viaggiato in vari stati dell’Europa si fermò a Nizza Marittima.

Dalle “Memorie del Duca Sandonato” si evince che nell’albergo “le ville in Genova” dove fu realizzato il famoso banchetto, servito a tutti i profughi napoletani, organizzato dal Deputato e giureconsulto Giardino di Aquila, ove, una schiera dei più eletti nomi sedettero a pianificare cose nuove, come: Giovanni Nicotera, P. E. Imbriani, Raffaele Corti, Girolamo Ulloa, Salvatore Tommasi, Giacomo Coppola e tanti altri, leggonsi anche i nomi dei nostri illustri lucani: del Deputato Nicola D’Errico, di Pasquale Scura, integerrimo magistrato in Basilicata, che dovette esulare in occasione del processo del famigerato Canonico Peluso, per l’assassinio del Carducci, colonnello della Guardia Nazionale, trucidato dalla reazione capitanata dal Peluso e del nostro Rosario Giura.

Di questa rara natura d’uomo, spiccata personalità, inconcepibile oggi, spesero i suoi contemporanei, le frasi più acconce per sublimarne la figura morale non disgiunta dalle grandi doti d’animo.

Siamo portati ad ammirare questi luminari esaminandoli e seguendoli nel loro aspro cammino, crescendo la nostra ammirazione secondo la varietà delle circostanze e del modo come si dipartirono.

La verità il più delle volte è frutto di dispiaceri, di patiboli, di strazi.

La verità ci viene dall’apoteosi del Golgota e ben l’apostolo Paolo impresse: “ Sine sanguinis effusio non sit remissio”.

La fortezza d’animo, la rassegnazione cristiana con la quale il Giura affrontò le avversità in terra straniera ingigantisce la figura e ci sollecita a dire l’Imbriani : Uomo sempre incorrotto ed incorruttibile.

Il Giura spese le sue tristi giornate d’esilio col preparare dotte pubblicazioni; Scritti politici e sociali e Saggi di filosofia del diritto.

Da Nizza, divenuta francese, nel 1360 il fratello Luigi si premurò di far trasportare la salma nel camposanto di Napoli, ove s’erge un monumento nel recinto degli uomini illustri con l’iscrizione dettata da Filippo Abignente:

QUI RIPOSA IL FRALE DI

ROSARIO GIURA IL CUI SPIRITO MANDATO DA DIO IN MASCHITO

DI BASILICATA IL 1 ANNO DEL SECOLO

RICCO DI MERITI DEL MAGISTRATO DEL LEGISLATORE,

DELL’ESULE RITORNÒ A LUI IL III SETTEMBRE MDCCCLIII

IN NIZZA DIVENUTA FRANCESE

IL MDCCCLX FREMEVANO AMOR DI PATRIA QUESTE OSSA

Commenti disabilitati su UN MAGISTRATO ARBËRE SENZA OMBRE: ROSARIO GIURA DA MASCHITO (Ngà vith hësth mendë itija)

ARCHITETTURA: INDICATORE STORICO DIFFUSO DELLA GUERRA

Posted on 20 aprile 2022 by admin

NAPOLI (dia Atanasio Pizzi Basile) – Ogni qual volta si vuole diffondere l’inizio, lo svolgimento e la fine di una guerra, non sono le ragioni o i principi per i quali essa nasce, ma le immagini filmiche, fotografiche e pittoriche che la ricordano, incutendo preoccupazione a quanti inermi, subiscono mentre altri giubilano per la conquista incassata.

NAPOLI (dia Atanasio Pizzi Basile) – Ogni qual volta si vuole diffondere l’inizio, lo svolgimento e la fine di una guerra, non sono le ragioni o i principi per i quali essa nasce, ma le immagini filmiche, fotografiche e pittoriche che la ricordano, incutendo preoccupazione a quanti inermi, subiscono mentre altri giubilano per la conquista incassata.

Quello che più di sovente appare non sono le crude immagini d’individui che in diversa misura sono coinvolte, ma le architetture devastate, ferite e brutalmente, le uniche a fornire la misura del danno pubblico, quale scenografia di pena per gli invasi per opera d’invasori in giubilo.

Sin dall’antichità, l’efficacia della guerra è raffigurata con le opere dell’architettura devastate e ancora fumati; allora come oggi, quelle immagini attraverso la raffigurazione del tempo, in mura pericolanti e oggi degli elevati ancora fumanti, restituiscono frammenti indelebili di vita quotidiana interrotta, fornendo con particolare violenza, la misura di quanto accade.

Case, palazzi, ponti, strade, luoghi di unione, di spettacolo raccontano di architettura, uomini e macchine per la distruzione in continua evoluzione, al fine di giungere alla peggiore delle efficace, onde evitare il confronto corpo a corpo tra uomini come un tempo avveniva.

La brutalità appare, lascia ancor di più perplessi, perché non è mai presente un antagonista fisico che colpisce il rivale, ma una entità non presente che vilmente, da lontano e senza apparire, colpisce un bersaglio architettonico, entro cui non si ha idea o misura di cosa, chi e quante vite umani vi trovano rifugio di vita.

Non è più il soldato a sopraffare l’antagonista simile, per poi distrugge, gli emblemi dell’architettura più rappresentativi come avveniva un tempo, ma una macchina che ha solo uno dei sensi umani, ovvero quello di vedere un bersaglio da lontano, senza mai avvertire durante il tempo della sua efficacia se ad essere soppresso è grande, piccolo, anziano o addirittura inerme il nemico; ignorando un dato fondamentale, ovvero, se quanti predestinati siano ostili o dediti al vivere quotidiano, all’interno della propria casa per vita.

Quindi è l’architettura che misura le forze avverse, per produrre il danno e se oggi vediamo, solo quanto è devastato non viene fornita alcuna misura del numero di designati, che seguono la corrente, si oppongono o periscono per sempre.

Tutto ciò per riferire che esiste anche un’architettura sotterranea, quella che non appare e svolge un ruolo fondamentale; quanto di essa sia realmente devastato, compromesso o bruciato, solo in pochi lo sanno perché conoscono il valore di questa misura non ufficiale.

Ragion per la quale, il linguaggio dell’architettura per essere compreso in tutta la sua forma, deve apparire in tutto il suo insieme, ovvero: pensiero, progetto, forma fisica di fondazione ed elevato, oltre gli uomini che la fanno, altrimenti si perde il senso completo delle cose.

Solo in questo modo i vincitori preposti a scrivere daranno conto a vinti e ai posteri, in forma completa per quanto devastato; altrimenti tutto diventa prospettiva di comodo scenografico.

L’architettura è un’arte antica, essa non ha eguali, solo quanti la conoscono possono descrivere lo stato delle cose tangibili e intangibili, gli altri, si ferma davanti a quanto appare nell’immagine offerta dai madia, ad uso e consumo delle parti in causa, come preparate dai progettisti di studio e di cantiere, in conformità al desiderio del mandatario pagante.

Esistono casi, dove l’architettura non deve apparire, perché a trionfare, deve essere il senso delle cose, in definitiva prospettive in forma di codice, ma questa è una storia di popoli che non contemplano le forme grammaticali, essi fanno parte di storie minori, quelle che restano all’ombra a riposarsi perché stanche del nulla fare.

Commenti disabilitati su ARCHITETTURA: INDICATORE STORICO DIFFUSO DELLA GUERRA

ARCHIVI ARBËR IN PATINA DI CALCE, SULLA FUMIGINE DEI KATOJ DEL TEMPO CORTO (Këlkera te shëpiat me kamënua dimëri)

Posted on 16 aprile 2022 by admin

NAPOLI (di Atanasio Pizzi Basile) – Il rapporto tra ambiente naturale e quello costruito denota le emergenze evidenti, nell’accostarsi alle pietre angolari degli elevati murari, è qui che subito si colgono elementi fondamentali, della storia della minoranza Arbër a ovest del fiume Adriatico.

La rappresentazione dei piani orizzontali, verticali e inclinati, sono gli elementi finiti in grado di restituire quando realizzato nel confronto idiomatico locale, specie per quanti cercano un rapporto paritario con la natura degli ambiti paralleli dei paesi arbër.

Questi momenti di ascolto sono uniti dal comune confronto in lingua non scritta, piano razionale di “oggetti” e rappresentazione delle cose, le uniche in grado di fornire sul piano interpretativo, un linguaggio non scritto, tramandato oralmente dalle generazioni, perché genio locale.

Il risultato finale è il frutto di una serie di estratti intimi, riferiti a precisi macrosistemi connessi, diventando traccia maggioritaria o archivio a cielo aperto per le informazioni contenute.

La rimanente parte, la minoritaria, di solito riferisce di mere informazioni catastali, estratti del grande serbatoio, il costruito, questo, conservandole saldamente, evita fuoriuscite, in forma liquida o di vapori labili, che potrebbero contaminare l’ambiente urbano.

Pertanto la rappresentazione grafica dei dati ricavati, l’analisi tipologica e morfologica, concorre, a formulare il racconto dei rapporti esistenti tra il vuoto urbano e la rappresentazione formale del costruito.

La cultura storia di quest’ultimo, consente di indagare oltre i fatti tecnici come prospetti, sezioni, planimetrie, che interessano, relativamente quanti non sono tecnici e non si occupano di definire categorie culturali collettive, non generiche, ma fatti empirici senza legame con il territorio, la natura e gli uomini.

Questo modo di procedere indagando le cose tecniche riesce, a tradurre anche il silenzioso linguaggio della tessitura in pietra, mattoni, archi, vuoti, modanature e portali, nel processo di trasformazione dell’architettura dei paesi della regione storica, dal primo insediamento estrattivo al successivo arrivato sino a oggi in forma additiva.

Luoghi silenziosi che non sono mai stati ascoltati, pur se fortemente disturbati dalle variabili tecnologiche, le stesse, che specie dal dopo guerra a oggi, le hanno stravolte, lasciando al muto destino, solo quanto conservato come reperto archeologico o forme violate da depositate in museo.

Di fronte a questi piccoli manufatti della storia, si coglie un silenzio ancora più austero, nei piccoli e stretti vicoli articolati della storia degli uomini arbër, che non hanno lasciato spazio al veicolare rumoroso, gli stessi che terminando per collegare frettolosamente, un posto a un altro senza storia sociale in aggiunta.

Da tutto ciò, il bisogno di sviluppare un lavoro sistematico sull’abitazione dei paesi di radice arbër, grazie anche a una carriera professionale dedita al rilievo, sia di edifici storici e sia di quelli minori, per catalogare ambiti e adibirli ad uso pubblico e privato, nelle regioni di Campania, Calabria, Puglia Basilicata, Lazio e Molise.

L’operato eseguito con tale metrica, è stato portato avanti con la memoria sempre presente delle origini dello scrivente, impegno morale preso con un noto dirigente dipartimentale della Sapienza di Roma, il quale la sera del 17 Gennaio del 1977, augurava ogni bene per il percorso universitario in architettura intrapreso, aggiungendo: finalmente avremo chi potrà raccontarci anche di architettura in Arbër.

Da allora, l’esperienza acquisita nel definire la rappresentazione grafica dei fabbricati, la ricerca tipologica dei moduli abitativi e le conseguenze mutazioni di crescita e la conseguenza organizzativa degli isolati, ha avuto come mira finale, la promessa fatta nella piazza storica del mio paese.

Un “voluminoso patrimonio formativo fatto di pietre e di vuoti”, in altre parole, architettura fatta di sensi, evoluzione urbana, che prende forma non nel tempo di una stagione, ma dal XIV al XVIII secolo, disponendosi lungo gli articolati vicoli, degli sheshi, dove i primi attori restano sempre: le pietre, i vuoti e la toponomastica identificativa, in tutto il luogo dei cinque sensi che ti riporta nella casa dei tuoi familiari.

Analizzare i rioni storici e confrontare le cellule di base, i Katoj, del centro antico, hanno consentito di determinare un adeguato tracciato evolutivo dell’originario modulo abitativo.

Questa prima parte, nei luoghi della storia e della memoria, ha fornito elementi univoci per definire “le forme dello spazio dettate dal genio locale” poi l’esperienza e la dovizia di particolari, ha consentito di rilevare e trasportare su piani bidimensionali il rappresentato.

È chiaro che tutto questo non è avvenuto per una mera presa visione fotografica e metrica dei luoghi, ma ha avuto inizio, secondo un protocollo rigido dove a essere protagonista di prima linea, non è stata la sola esperienza del saper rilevare, ma la conoscenza dell’idioma, delle consuetudini e l’essere abituato ad avvertire quando un luogo libera “le sensazioni dei cinque sensi degli Arbër” cosi come qui di seguito si farà accenno.

Quando nei paesi Arbër iniziava l’estate, le regine del fuoco e della casa imbiancavano con la calce l’interno dei Katoj, specie quelli rimasti ancora modesti, per coprire il fumo prodotto dal camino dell’inverno appena terminato.

Le regine, davanti al proprio uscio, si adoperavano a miscelare acqua e calce, a seguito di ciò, con la scopa, fatta di rami di erica coprivano il grigiore dell’inverno appiccicato sulle pareti e le superfici di copertura dell’intero ambiente casa.

A rituale terminato, tutto diventava bianco, garantendo più luce, ai compiti e le attività intense dell’estate e lente dell’inverno.

Se entrate in una di queste case, rimaste ancora intatte, potreste cogliere il senso delle cose dei trascorsi locali, estrapolando un frammento di superficie, fatto di strati di fumigine e calce, le pagine e i veli delle stagioni arbën trascorse.

È chiaro che a sfogliarle e leggere è una sensazione che solo chi conosce le consuetudini vissute e svoltesi all’interno della casa, (Shëpia) può avvertire, specie se nati e cresciuti, in quello di rilievo o altri equipollenti.

Ascoltare il riecheggiare delle vicende che hanno accompagnato la regina del fuoco e i suoi familiari per progredire, lo si trova nel fotografare la cenere la polvere depositata in tutti quegli attrezzi dell’epoca, proto industriale, quando le fabbriche non esistevano e i prodotti conservieri si facevano in casa con poche cose.

Sono ancora numerose le abitazioni rimaste come se il tempo non sia trascorso dal dì in cui furono abbandonate e pur se malconce, se vi capitasse di dovervi entrare, potrete avvertire le cose del tempo che nessuno conosce e solo voi potrete rievocare, se sapete come si facevano.

Queste in genere sono abitazioni poste a piano terra, monocellulari, o a due livelli, comunque la parte che suggella un preciso periodo della storia dei centri antichi arbër.

L’involucro abitativo traccia un periodo storico ben definito e solo chi vi è cresciuto, può comprendere le cose passate, di come sono diventate nel presente e quanto serve per prevenire i fatti e le cose nel futuro.

Oggi la rincorsa al Toson d’Oro per curare ogni mancanza di memoria e dare continuità storica a eventi che non hanno senso, è il mestiere di tutti perché frutto di favole senza senso, utili a forviare i sogni e la realtà delle nuove generazioni.

È facile ritrovarsi e parla in numeri di migrazioni, come facevano gli scolaretti impreparati, il giorno dell’interrogazione, segnando gli appunti sui palmi delle mani e siccome, sistematicamente erano cancellati dal sudore, non sapendo che riferire nel momento del bisogno, si articolavano le dita contandole e fare colpo sulla platea scolastica ignara, aggiungendo I° – II° – III° – IV° – V° – VI° – ecc., ecc., ecc., più il sostantivo, “migrazioni”.

A tal proposito è bene precisare che la migrazione storica, che ha definito l’insediarsi degli arbër, secondo quando sancito e inciso su pietra Arbër, è una sola.

Essa va dal 1469 e termina nel 1502, le altre sono episodi alternativi, finalizzati, per altre cose, o progetti che non hanno nulla a che fare con la storia dei cento Katundë della Regione storica diffusa Arbër,

Quest’ultima nel corso della storia ha perso il senso in alcune macro aree, lasciando per questo isolato un solo centro abitato in forma di frazione o Katundë, come nel tarantino, in Campania e in altre province dell’antico Regno di Napoli.

Per quanto attiene agli enunciati disparati di migrazione e di difesa della radice arbër, è tutto da rifare; lo si potrebbe eseguire nel tempo di una “stagione lunga”, tuttavia quanti per decenni hanno confuso l’impegno materno di Irina Castriota con quella della solida madre Arianiti Comneno, non vogliono sentir ragioni.

In oltre dopo aver fissare le linee guida delle 482 senza l’ausilio dell’art. “Nove” non sono disposti a partecipare, visti gli innumerevoli enunciati fuori metrica, in forma di costruito e di molto altro ancora, specie dove un tempo correva l’antico acquitrino di reflui nel casale di Terra, oggi divenuta la vergogna culturale di quella capitale, che diede i natali all’indirizzo della storia arbër.

Commenti disabilitati su ARCHIVI ARBËR IN PATINA DI CALCE, SULLA FUMIGINE DEI KATOJ DEL TEMPO CORTO (Këlkera te shëpiat me kamënua dimëri)

UN MILLENNIO TRASCORSO IN FAVOLE SENZA DESCRIVERE IL CORPO CHE UNISCE

Posted on 12 aprile 2022 by admin

NAPOLI (di Atanasio Pizzi Basile) – Non esiste una frase più abusata come “le migrazioni degli arbëreshe”, spesso chiamata in causa per nobilitare atti che poco hanno più della mera numerazione, di avvenimenti senza ragione di senso, tempo e luogo.

NAPOLI (di Atanasio Pizzi Basile) – Non esiste una frase più abusata come “le migrazioni degli arbëreshe”, spesso chiamata in causa per nobilitare atti che poco hanno più della mera numerazione, di avvenimenti senza ragione di senso, tempo e luogo.

Questa è la costante che si ritrova ogni qual volta, si narrano i trascorsi in terra ritrovata della Regione storica Arbëreshë dal XIV secolo nel meridione italiana.

Un insieme di avvenimenti approvato nelle sedi più alte ed altre, dopo un processo di assemblaggio formale, avviato in assenza di adeguate competenze, se non in forma di scriba ostinati, i pellegrini che di porta in porta elemosina favole, per poi lasciare, nel miglior dei casi, perplessi quanti aprono ad ascoltare quelle parole ignote.

Secoli di lavoro, durante i quali si è più volte ripetuto il rituale dei “stake holder arbër ” (il palo cui assicurare la scommessa dell’idioma scritto arbër), per dare forma alla grammatica greco/latina, contornata di Italica, Francofona, Germanica, Ispanica macedonia linguistica.

Ne è venuto fuori un componimento, impaginato alla bene meglio, povero di info-grafiche, articolato esclusivamente lungo le rive; dell’idioma, da un lato e della musica dall’altro, attraverso i quali si è cercato di arginare la cultura, in forma di riecheggi musicali, di cui resta ancora ignoto il significato e il termine del fare tutela.

Si parla e si narra del periodo greco o romano per passare da Hora, Civitas a Borgo senza avere la minima cautela sul dato che gli Arber hanno un loro sostantivo per identificare i centri abitati, senza il bisogno di prestiti, perché identificano il loro costruito con: “Katundë”.

Si parla del tempo prima e durante i trascorsi Bizantini, per poi volteggiare sulle migrazione dal XIV al XVII secolo, senza avere consapevolezza che tra un periodo e l’altro passano secoli di vissuto, senza che mai un’accenno a qualche avvenimento preparatorio venga fato.

A tal fine e prima di addentrarci nelle vicende storiche che hanno segnato il tempo degli arbër, è bene precisare che ogni cosa sarà valutata e osservata con gli elementi di cautela specifici. ovvero, l’idioma, la metrica del canto, le consuetudini in forma di genio locale e le credenze, in tutto, la formazione sociale dell’epoca cui si fa riferimento, di volta in volta, senza saltare secoli.

Le terre dove gli Arbër si stanziarono furono luogo di conquista, di numerose popolazioni, queste non vi giungevano per distruggerle e reprimere gli indigeni, ma conquistarle e viverci, motivo questo, tutte le popolazioni che vi approdarono, nel meridione italiano, depositarono elementi caratteristici e caratterizzanti i luoghi con elementi di provenienza.

A questo punto è bene precisare, con certezza, che la migrazione tra la sponda a est dell’Adriatico verso quella posta ad ovest è un fenomeno latente che dura da millenni, tuttavia se si deve citare una che abbia senso per le popolazioni arbër essa si articola tra il 1468 sino al 1502.

Questa ha origine quando il principe Giorgio Castriota muore e la sua consorte per trovare un porto sicuro dove vivere, nel ricorso del consorte, approda ben accolta a Napoli, dove vive sino al 1502.

È questo intervallo che le genti Arbër armati dei principi di tutela più profondi verso i valori identitari, in precedenza citati, preferisce seguire la principessa Donica e allocandosi lungo le arche del regno partenopeo, dove porre in essere la difesa delle cose identitarie, con volontà di convivenza, che nel medio periodo sfocia nel modello di integrazione, più longevo e solido della storia del mediterraneo.

Altre migrazioni latenti vi furono in sovrapposizione a quanti del 1468 sino al 1502 si stabilirono nel meridione, ma riferite ad altri avvenimenti e cosa fondamentale non fanno parte di quella scelta storica di seguire la principessa Donica Arianiti Comneno.

I fatti succedutisi, dopo la migrazione storica furono di scontro, confronto, terminando nella conviviale integrazione che sino al secolo scorso ha difeso con forza i valori identitari, senza mai perdere la retta via, anzi nel XVIII secolo aggiunse il valore di costume da sposa, nelle macro area della Sila greca e dopo questo storico intervallo, con l’unità d’Italia è iniziata la china che di giorno in giorno disperde cose, valori e orientamento.

Conferma di ciò è, la legge 482/99, la quale risulta essere completamente sbagliata, in quanto non porta nel suo enunciato esplicativo alcun riferimento alle cose proprie agli “Arbër o Arbëreshë, proponendo nei fatti la tutela della lingua “Albanese” quella che si parla oltre Adriatico che è altra cosa, in quando quest’ultima ha subito influenze diverse e seguito un itinerario di sottomissione, lo stesso dal quaele gli Arbër del 1468 cercarono di fuggire.

Prova di ciò, nella citata legge all’Art.2, testualmente riporta: “In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni Albanesi……….”

In tutto, la legge 482/99, non contemplando la seconda parte dell’articolo 3, ovvero l’adoperarsi a correggere gli errori e non fa alcun richiamo all’Art. 9 fondamentale.

Ciò ha prodotto effetti interpretativi, dimostratisi poi nel tempo come veri e propri colpi di ariete nelle attività del vivere comune e dei costumi; nel scuole trasformandole in presidio di lingua ignota; nei centri antichi consumandone le disposizione delle cose e dei segni.

Se consideriamo che gli assi viari (Rruàthë) dei centri antichi, resi carrabili, oltre i luoghi ameni della memoria, ritenuti strumenti utili per condurre da un posto ad un altro e non per avvicinare le cose e le persone.

Se aggiungiamo l’aver violato il costruito, gli elevati e gli spazio comuni, cancellandone forma e senso, richiamandoli come obiettivi di agenda sicura per i canali turistici, il ventagli del delle cose fatte è completo per evitare il respiro nel risalire la faticosa china Arbër del nuovo millennio, ma a generare tempesta che allontana il senso dalle cose dalla retta via.

Un esercizio proposto come pregevole, per progetti speciali, che a ben vedere, le azione possiedono un denominatore comune: non sviluppano nulla che abbia continuità con il passata consolidato con presente, per futuri solidi e fatti di cose genuine.

A questo punto sulle strategie, attuate, è opportuno tornare indietro con la memoria e precisare che le vicende che legano i processi d’integrazione nella regione storica arbëreshe, ricordano un consistente numero d’illustri, pochi mediocri e uno da dimenticare, da non rievocare in alcun modo, perché spregevole, vile e dir poco più di Caino.

Anche perché l’emulazione del personaggio malevolo è più facile di quanti con senso, garbo e intelligenza, hanno saputo dare alla Regione storica Arbër, quella notorietà di cui rimangono ancora intrise gli ambienti del sapere, perché avevano come fine il rispetto degli uomini e di tutti i generi che vi nacquero, senza denigrare disprezzare o escludere nessuno.

La forza vera della famiglia allargata Arbër, è contenuta nei valori non scritti del Kanun, ovvero, tutti partecipano al bene comune e coralmente senza distinzioni di genere capacita e forza lavoro e ogni facente parte deve dare il meglio di se, senza invadere per arroganza o convinzione propria, le arti dove altrui uomini sono migliori, altrimenti si fa il segno che marchia la fine.

P.S.

Una nota riferita al periodo che ci apprestiamo ad affrontare; il Martedì di Pasqua non è la giornata dei balli coreutici, delle ridde o la raffigurazione delle battaglie vinte da Giorgio Castriota, in quanto è storicamente comprovato che esse siano denominate “Valje” ovvero, le giornate di inizio estate, che va da marzo a Maggio: “Vera e Arbreshëvet” il cui messaggio vuole ribadire l’integrazione sostenibile in atto, tra ospiti arbër e ospitanti indigeni.

I balli tipici raffigurano “l’abbraccio” rivolto alle genti indigene; nei meriti è bene precisare che: due uomini aprono il semicerchio, le donne lo descrivono e altri due uomini lo chiudono, tra uomini e tra donne non vi è contatto fisico in quanto sono uniti da fazzoletti tenuti in mano; gli uomini rappresentano la forza delle braccia e delle mani all’estremo di un ipotetico corpo, gli uomini; il corpo vero e proprio è rappresentato dalle donne, le generatrici la finezza delle cose del corpo umano.

I canti in elevati di genere, sono la conferma che un idioma, la cui metrica vive coralmente e uniscono i generi, vantando con i vestiti tipici femminili che con garbo e movenze raffinate, mai estreme e volgari, la propria identità, con il proprio costruito storico in forma di Rruha, Kishia e Shëpi i luoghi dell’opera integrativa e culla della propria identità.

SULLE BALZE DEL POLLINO ( Katundi Civita)

Posted on 07 marzo 2022 by admin

NAPOLI (di Giovanni Panzera) – Sulle balze del Pollino, in Calabria, vi è la massima concentrazione di paesi popolati da profughi albanesi, costretti a fuggire dalla fine del XV secolo dalle proprie terre per l’arrivo degli invasori turchi, frenati, fino a quel momento, da Giorgio Castriota Scanderbeg, morto nel 1468.

NAPOLI (di Giovanni Panzera) – Sulle balze del Pollino, in Calabria, vi è la massima concentrazione di paesi popolati da profughi albanesi, costretti a fuggire dalla fine del XV secolo dalle proprie terre per l’arrivo degli invasori turchi, frenati, fino a quel momento, da Giorgio Castriota Scanderbeg, morto nel 1468.

Per distinguersi dai fratelli rimasti in Albania sotto il gioco musulmano, gli emigrati stanziatisi in tutte le regioni del “Regno delle Due Sicilie” hanno assunto il termine di arbëreshë. La mancanza di contatti continui tra le due etnie ha creato un solco che si è sempre più allargato tanto che oggi hanno poco in comune.

Sono andato a visitarne uno dei più caratteristici: Civita. Appena mi è comparso all’orizzonte, mi sono fermato perplesso a studiarne la posizione. Ma a chi è venuto in mente di stanziare un gruppo di persone su quel terrazzamento con un burrone a monte e uno a valle? La montagna alle spalle potrebbe franare e sotterrare le abitazioni; oppure il paese potrebbe scivolare verso valle con le immaginabili disastrose conseguenze.

All’ingresso del paese vi è una scultura in pietra che rappresenta un’aquila, dominatrice dei monti del Pollino; osservate la posizione, ha planato, si è posata su una roccia, l’ha afferrata con i potenti artigli, la testa con il becco adunco tra le zampe per abbassare il centro di gravità, ha le ali spiegate unite verticalmente perché il volo è terminato e fra poco le raccoglierà sul corpo.

Poco oltre vedo l’immancabile busto dell’eroe albanese, dell’ ”atleta di Cristo”, di Giorgio Castriota, soprannominato Scanderbeg, Alessandro, in ricordo delle sue imprese contro i persiani al pari del giovane eroe macedone.

Il paese, pur essendo integrato nella civiltà del paese ospitante, conserva usi e costumi di quello originario. Ho visitato il locale museo, nel quale campeggiano oggetti, costumi, ritratti, riproduzioni, pannelli storici delle tradizioni albanesi, come quelli sparsi in tanti borghi dell’Italia rimasti isolati tra le balze dei monti; sono entrato nella chiesa di rito greco-ortodosso, la religione dei padri, come quelle che ho incontrato nei decumani di Napoli, ricreate dagli immigrati dei paesi slavi e balcanici; ho ascoltato le voci e i discorsi in lingua arbëreshë, a me sconosciuta, come i tanti stretti dialetti, che, nonostante l’Accademia della Crusca, si continuano a parlare nelle singole regioni italiane; ho letto i cartelli bilingue, non dissimili da quelli dei paesi al confine con la Slovenia, l’Austria e la Francia.

C’è, però, una differenza fondamentale: il territorio. Gli altri paesi si trovano in zone concentrate a ridosso dei confini. Quelli arbëreshë, invece, sono diffusi in tutte le province dell’ex “Regno delle Due Sicilie” formando una comunità, che dovrebbe essere più connessa di quello che in realtà è.

La popolazione ha resistito alle vessazioni di principi e tiranni, anche per la protezione di Irina Castriota, principessa di Bisignano, pronipote e ultima erede legittima di Scanderbeg. Tutto bello, tutto integrato, in questo paese arbëreshë, cioè italo-albanese, degno rappresentante di questa vasta comunità diffusa.

Civita, però, ha qualcosa che la rende unica: “il ponte del diavolo”. Giù, oltre il burrone a valle, scorre un torrente, il Raganello con le sue gole, i rumorosi balzi tra le rocce, i restringimenti e le zone dove si allarga e riposa, meta di escursionisti dediti agli sport fluviali. Nella piazza del paese si trova il mezzo che vi precipita giù lungo una strada impervia con una pendenza da capogiro che l’esperto giovane autista percorre in una manciata di minuti. Ed eccoci arrivati al “ponte del diavolo”: dal disegno dell’arco si denota e deduce l’origine romana. La vista è stupenda; affacciarsi oltre il parapetto e farsi rapire dallo scorrere dell’acqua che si infila e si contorce tra i grossi massi è uno spettacolo irrinunciabile, nel quale la natura si mette a nudo e mostra i suoi tanti segreti. È un paesaggio da favola trasportato nella realtà di un paese che è impossibile cancellare dalla memoria: Civita.

Commenti disabilitati su SULLE BALZE DEL POLLINO ( Katundi Civita)

ALLO SCADERE DEL SECONDO GIUBILEO NATALIZIO, SIETE CONSAPEVOLI VERSO QUALE GIRONE NUOTATE?

Posted on 04 marzo 2022 by admin

NAPOLI (di Atanasio Pizzi Basile) – Esiste un cerchio malevolo noto per la pena culturale che avvolge, esso si stende del cuore pulsante del casale di confine, con un raggio sino al pianoro del calvario politico, denominato Palë Kanë Shëpitë.

È in questo girone o cerchio, che vivono, si rifugiano per pascere e rigenerarsi, figure senza principi morali, ignari di cose buone, per poi millantare ruoli e cose, terminando addirittura con l’esaltare come buoni i “cattivi”.

Queste attività pur se ignorate dai resilienti locali, si impongono, secondo un calendario maldestro, infliggendo pene a quanti vivono da generazioni per cambiare l’inesorabile deriva.

Sono inutili i tentativi delle persone buone, consapevoli dei fatti, i quali per non essere mescolati nelle tenebre di questo teatro dell’incultura, vivono perché nati, nel limite del contadino, dove l’efficacia di queste azioni, si esaurisce rendendo quperchè un raggio di luce illumina i pochi.

Dopo questa breve premessa introduttiva è opportuno precisare che sono troppo esigue le notizie riportate, genericamente, su un certificato natalizio, per “apparire” dignitosi sulla scena politica e culturale del passato, specie se i trascorsi in vita sono ambigui e colmi di dubbi, poi se la provenienza del certificato è di scaffali non clericali, il discorso non può che terminare nel fatuo.

A tal fine, chi volesse istituire l’anno giubilare, sopra i miseri resti di un natalizio, assume responsabilità storiche non proprio nobili e termineranno per sporcare d’inchiostro scagliato una pagina della nostra fiorente storia,

Ragion per la quale sia la genuinità delle cose e sia nell’esposizione di poveri concetti e attività, specie se editoriali, saranno solo quelli la cui paternità è notoriamente attribuita alla mano ferma e precisa del dotto che sapeva usare i calamai, sin anche per redarguire gli stolti cattedratici.

Si usa dire che la storia si ripete, come non crederci viste le figure, i fatti e le cose istituzionali che a breve confermeranno l’antica teoria con Uomini, luoghi e tornaconti.

È noto che i particolari del vissuto, dalla figura di natalizio, non sono proprio in figura di Santo, né verso la via de Purgatorio, in quanto trovano certezza solo nel Girone basso dell’inferno.

Per lo scopo chi si appresta a giubilare, senza produrre ilarità, dovrebbe almeno sottoporre tutti i temi, al vaglio di veri storici, specie se ad essere incrociate sono azioni malevole verso luoghi, uomini e cose della storia della regione storica intera.

A tal fine, onde evitare le solite figuracce di esposizione, come ormai fanno in ogni uscita pubblica, è il caso di confrontarsi e comprendere meglio, produzioni editoriali, gesta e attività, per le quali e i quali, si è superata la china dell’apparire in vita, senza decenza.

Si dovrebbero, in altre parole, sommare indizi in numero di tre, e costruire prove da divulgare, con i protagonisti allocati nelle giuste icone di riferimento, paradiso, purgatorio o inferno, disegnAto da saggi che usano apparire esclusivamente con i canali multidisciplinari.

Il Casale Terra di Bisignano nel corso della storia ha avuto numerose figure di eccellenza, sia dal punto di vista sociale in forma laica e sia clericale; è grazie a questi, che il centro antico, prima citato, siede per meriti, nell’olimpo culturale della Regione storica diffusa degli Arbëreshë.

Per meglio procedere nella ricerca specifica e puntuale, va ricordato che gli Arbëreshë di Calabria citeriore davano inizia al proprio percorso culturale negli istituti di formazione laico/clericale di macroarea, poi superata l’idoneità, affinavano a Napoli gli studi, in discipline sociali, culturali, legali, tecniche, politiche, economiche e religiose.

Un elenco indelebile, ricorda un numero considerevole di addetti, già da prima dell’insediamento di Carlo III a capo del regno; da quel tempo e senza soluzione di continuità, il Katundë, somma figure raffinate degne di menzione e lode.

Tuttavia come per tutte le cose “l’eccezione” è sempre in agguato, pronta a far sbocciare tra le pieghe delle figure buone, anche singoli personaggi disarmonici, vere e proprie anime penose del Girone Dantesco.

Se “apparisce”monologo l’elenco degli irrequieti del male, rimane composto dello stesso numero di addetti, nel corso di attività dal 1783 sino alla fine del decennio francese è segno che gli arbëreshë sono di radice buona.

La falce malevola, appianò ogni cosa gli si sia posta davanti nel percorso di affermazione; diverso e molto estesa, è la lista delle eccellenze “buone”, gli stessi che in tre secoli di storia, hanno reso il Casale Terra, al confine delle diocesi di Rossano e Bisignano, un luogo rinomato e senza pari, ad eccezione di una pianta malevola che non smette di germogliare “del 1806” imperterrita ai margini della ribalta, perché semi fatui vile incultura.

Tra le eccellenze del passato e del presente, vanno citati almeno i casati che hanno fatto la storia, quella buona, degli Arbëreshë calabro citteriore.

Essi sono noti e ricordati per i loro casti, quali: Baffa, Baffi, Becci, Berlingieri, Bugliaro, Bugliari, Caruso, Ferriolo, Marchiano, Miracco e Pizzi, tutte residenti all’interno degli elevati storici arbëreshë.

I citati cognomi anche se di poco più della decina, intrecciando le unioni coniugali, hanno generato un numero di eccellenze molto esteso e per i quali, in altra diplomatica riceveranno gli allori di merito.

Qui di seguito saranno rilevate le gesta, per fermare i simboli della cultura buona degli arbëreshë, che per non vedere calpestato il proprio sapere, allora come oggi, superavano le avversità dell’essere, isolati, utilizzarono calamai contro inesperti professori, come fece il Baffi, con l’incauto insegnate di greco.

E mentre le persone giuste si confrontavano per cose buone e definivano valori condivisi e indispensabili per la società di quel tempo, i pochi, gli altri, quelli che “appariscono” fascicolavano, trame e tessevano tele perverse, perché dovevano eliminare fisicamente, quanti gli si ponevano davanti o lungo la strada dell’apparire, falso di un limpido perverso.

L’elenco delle eccellenze buone di quel casale, di confine diocesano, inizia quando Carlo III nel costituire il fido reggimento Real Macedone,volle alla guida spirituale del medesimo, il reverendo Giuseppe Bugliaro a Napoli, dove opera con correttezza spirituale al mandato regale.

È proprio il reverendo Bugliaro, ad accoglier suoi parenti/concittadini e aprire orizzonti culturali, per gli Arbëreshë all’interno della capitale, queste giovani promesse con univoca capacità culturale e modi di porsi, conquistarono subito i salotti partenopei della cultura, riverberando il loro sapere per tutta l’Europa, all’epoca in fermento per rinnovarsi e produrre nuovo pensiero sociale e culturale.

Un nome valga per tutti gli esponenti della regione storica arbëreshë del settecento: Pasquale Baffi, nessun personaggio può vantare livello paritario in campo sociale e intellettuale perché unico e solo libero pensatore arbëreshë.

L’intellettuale G. Marotta, in una piacevole divagazione storica nel suo salotto, diceva egli e uno dei pochi pensatori Partenopei Libero da ideologie di partito, un unico pensiero: il bene di tutti gli uomini in egual misura.

E quanti vanno raminghi attraverso le righe delle diplomatiche affermando che non è eccellenza perché non ha scritto in lingua skip, sappiano che questa disciplina se non ha avuto accoglienza dal Baffi, che possedeva titoli e capacità curriculare e intellettuale, diversamente da quanti perdono solo tempo e incauti vogliono piegare le consuetudini antiche del popolo pi longevo del vecchio continente.

Quest’ultimo apre nella stagione della cultura, già dal 1770, e mentre lui scriveva e annotava pensieri e segnalava attività da intraprendere, in quelle terre che dopo poco tempo diventano “la questione meridionale”; fornendo le basi indelebili, gli usurpatori culturali si cibavano ancora del latte di Capre di razza Mursia.

A tal fine va rilevato il senso dello stesso “discorso dell’apparso” già pubblicato in Europa, e per questo, l’editore partenopeo cauto, alcuni decenni dopo per correttezza e rispetto di chi lo aveva composto, ha posto come premessa alle altrui apparizioni, precisando che: “Si avvede il Lettore che si era fatta un’edizione ma siccome è uscita piena di errori, così si è distrutta totalmente, ed abbiamo pubblicata la presente conforme all’originale; l’Editore”

Se a queste avvisaglie di attività editoriali, non proprio limpide associamo le ricompense elargite a favore della servitù, dagli organi preposti all’arresto per poi eliminarlo secondo disposizioni regali sia fisicamente e sia dei suoi scritti in casa, mentre quelli depositati in calata San Sebastiano restarono nelle disposizioni di chi ancora non aveva pagato pegno.

Noti restano i prodotti editoriali, la cui paternità non può ritenersi farina di un novello laureato, ancora senza arte e ne parte, ancora attaccato al seno della capra Mursia, e quindi non consapevole la lingua greca, sino al profondo intimo delle inflessioni dialettali, persona d’intelletto superiore, il cui sapere poteva trattare istanze ancora ignote alla cultura diffusa di fine settecento.

Altro illustre che ha subito violenze inaudite, è il vescovo Francesco Bugliari, per i suoi risultati portati a buon fine e per questo testimone scomodo delle dal 1794 al 1799, per le quali il Baffi fu sgozzato, per essere stato cattivamente afforcato, nel novembre rivoluzionario.

Il Bugliari non fu solo vittima in prima linea, in quanto all’indomani dell’entrata dei francesi a Napoli, bisognava cancellare tracce indelebili dei vili tradimenti, noti al Bugliari e ai suoi familiari e forse custoditi nelle carte del collegio a quei tempi in Sant’Adriano.

Le cinque giornate del Casale terra, dal 12 al 18 agosto del 1806, rappresentano il secondo indizio, dove il mandatario, sulla carta secondo il D’AJALA, era il re di Napoli, in verità a far apparire come pericoloso il vescovo ed i suoi familiari agli Aragonesi in fuga era sempre il solito che “apparisce” nella penombra e con la false spiana le cose senza macchia.

Allo scopo, fu fatto sopprimere anche la guardia locale, che poteva sapere, ovvero Giorgio Ferriolo, il Fratello assieme all’intera guarnigione, per poi passare alla ricerca del vescovo tradito da una serva del nero.

Il vescovo fu freddato e lasciato in un granaio, ordinando, di non rimuoverlo non prima “di cinque giorni”, dopo di che si scatenarono anche contro il fratello e le cose di casa Bugliari che sono bruciati, assieme alle carte e le cose del collegio di Sant’Adriano, terminando la sciagurata commedia ad Acri dove sono passati al rogo il fratello del vescovo e il giudice Maziotti da San Demetrio Corone.

Tutta questo, non poco patire, servì per sedere senza ombre, nei vertici della direzione del regno ormai Napoleonico, noto come il decennio francese dal 15 febbraio del 1806.

Se a ciò si aggiunge che mentre i Francesi prediligevano realizzare presidi della cultura, l’emblema di formazione degli Arbëreshe della Calabria citeriore, ha una sorte apposta, infatti, nel 1813, con decreto regio: si vuole spostare la scuola da Sant’Adriano a Corigliano Calabro, consigliando la dismissione delle abitazione e alle dotazioni della struttura.

Solo l’energico intervento con formale lettera alla corte reale del Vescovo Bellusci, congelo le cose e alla dipartita dei francesi dopo il 13 ottobre 1815, tutto poté ripartire senza non pochi patimenti, sia di cose e sia delle attrezzature scolastiche distrutte.

Quando tra il 1820 e il 1821, si elevò la rivolta anche nel regno di Napoli, si proposero tumulti, nel breve tempo soffocati e nel febbraio dall’anno successivo, ebbero ragione verso quanti vi avevano partecipato, con i modi di repressione a lungo termine tipico degli Aragonese, nei fatti, una scure che non risparmiava nessuno degli avente preso parte in misura più o meno opportuna, in diversi modi.

Il cerchi costruito con il fuoco a questo punto, la natura delle cose lo forgia con cauta precisione restituendo quando seminato; il consiglio che il bandito, Frapitta, diede ai poveri abitanti del casale terra di lasciare il Vescovo morto e abbandonato nel magazzino del grano per quattro giorni, diventa una premonizione matematica che non lascia scampo alle interpretazioni.

Correva il ventidue agosto del 1822 e nei pressi, dove un tempo erano allocati, i granai regi partenopei, è dichiarato morto dai parenti, chi aveva brillato di luce altrui; strana coincidenza la matematica del semina e raccogli; era i18 sempre di fianco a un granaio e fu raccolto pegno a Napoli.

Commenti disabilitati su ALLO SCADERE DEL SECONDO GIUBILEO NATALIZIO, SIETE CONSAPEVOLI VERSO QUALE GIRONE NUOTATE?

-

CATEGORIES

- Architettura (123)

- Eventi (146)

- Folklore (247)

- In Evidenza (866)

- Racconti (52)

- Religione (17)

- Senza categoria (26)

- Storia (368)

- Tradizioni (9)

-

ARCHIVES

- dicembre 2025 (10)

- novembre 2025 (13)

- ottobre 2025 (14)

- settembre 2025 (13)

- agosto 2025 (16)

- luglio 2025 (13)

- giugno 2025 (6)

- maggio 2025 (11)

- aprile 2025 (9)

- marzo 2025 (4)

- febbraio 2025 (9)

- gennaio 2025 (6)

- dicembre 2024 (2)

- novembre 2024 (3)

- ottobre 2024 (6)

- settembre 2024 (8)

- agosto 2024 (12)

- luglio 2024 (9)

- giugno 2024 (7)

- maggio 2024 (9)

- aprile 2024 (3)

- marzo 2024 (6)

- febbraio 2024 (4)

- gennaio 2024 (6)

- dicembre 2023 (2)

- novembre 2023 (4)

- ottobre 2023 (4)

- settembre 2023 (6)

- agosto 2023 (5)

- luglio 2023 (7)

- giugno 2023 (5)

- maggio 2023 (3)

- aprile 2023 (4)

- marzo 2023 (2)

- febbraio 2023 (4)

- gennaio 2023 (6)

- dicembre 2022 (1)

- novembre 2022 (5)

- settembre 2022 (1)

- agosto 2022 (2)

- luglio 2022 (2)

- giugno 2022 (3)

- maggio 2022 (6)

- aprile 2022 (6)

- marzo 2022 (2)

- febbraio 2022 (1)

- gennaio 2022 (1)

- dicembre 2021 (1)

- novembre 2021 (3)

- ottobre 2021 (4)

- settembre 2021 (4)

- agosto 2021 (3)

- luglio 2021 (4)

- giugno 2021 (2)

- maggio 2021 (6)

- aprile 2021 (5)

- marzo 2021 (6)

- febbraio 2021 (5)

- gennaio 2021 (5)

- dicembre 2020 (3)

- novembre 2020 (7)

- ottobre 2020 (7)

- settembre 2020 (2)

- agosto 2020 (7)

- luglio 2020 (5)

- giugno 2020 (6)

- maggio 2020 (5)

- aprile 2020 (13)

- marzo 2020 (12)

- febbraio 2020 (5)

- gennaio 2020 (7)

- dicembre 2019 (6)

- novembre 2019 (1)

- ottobre 2019 (2)

- settembre 2019 (4)

- agosto 2019 (5)

- luglio 2019 (3)

- giugno 2019 (6)

- maggio 2019 (5)

- aprile 2019 (4)

- marzo 2019 (6)

- febbraio 2019 (7)

- gennaio 2019 (8)

- dicembre 2018 (3)

- novembre 2018 (11)

- ottobre 2018 (3)

- settembre 2018 (3)

- agosto 2018 (5)

- luglio 2018 (7)

- giugno 2018 (2)

- maggio 2018 (6)

- aprile 2018 (1)

- marzo 2018 (1)

- febbraio 2018 (3)

- gennaio 2018 (4)

- dicembre 2017 (4)

- novembre 2017 (6)

- ottobre 2017 (4)

- settembre 2017 (1)

- agosto 2017 (4)

- luglio 2017 (2)

- giugno 2017 (3)

- maggio 2017 (2)

- aprile 2017 (3)

- marzo 2017 (4)

- febbraio 2017 (3)

- gennaio 2017 (2)

- dicembre 2016 (2)

- novembre 2016 (2)

- ottobre 2016 (1)

- settembre 2016 (3)

- agosto 2016 (2)

- luglio 2016 (2)

- giugno 2016 (2)

- maggio 2016 (1)

- aprile 2016 (1)

- marzo 2016 (2)

- febbraio 2016 (4)

- gennaio 2016 (5)

- dicembre 2015 (4)

- novembre 2015 (2)

- ottobre 2015 (7)

- settembre 2015 (2)

- agosto 2015 (7)

- luglio 2015 (2)

- giugno 2015 (6)

- maggio 2015 (5)

- aprile 2015 (4)

- marzo 2015 (2)

- febbraio 2015 (5)

- gennaio 2015 (2)

- dicembre 2014 (3)

- novembre 2014 (4)

- ottobre 2014 (2)

- settembre 2014 (3)

- agosto 2014 (7)

- luglio 2014 (1)

- giugno 2014 (1)

- maggio 2014 (3)

- aprile 2014 (6)

- marzo 2014 (3)

- febbraio 2014 (2)

- gennaio 2014 (4)

- dicembre 2013 (4)

- novembre 2013 (4)

- ottobre 2013 (6)

- agosto 2013 (2)

- luglio 2013 (9)

- giugno 2013 (6)

- maggio 2013 (4)

- aprile 2013 (3)

- marzo 2013 (3)

- febbraio 2013 (3)

- gennaio 2013 (6)

- dicembre 2012 (6)

- ottobre 2012 (3)

- settembre 2012 (8)

- agosto 2012 (4)

- luglio 2012 (8)

- giugno 2012 (4)

- maggio 2012 (8)

- aprile 2012 (5)

- marzo 2012 (9)

- febbraio 2012 (9)

- gennaio 2012 (9)

- dicembre 2011 (9)

- novembre 2011 (6)

- ottobre 2011 (6)

- settembre 2011 (10)

- agosto 2011 (5)

- luglio 2011 (7)

- giugno 2011 (11)

- maggio 2011 (8)

- aprile 2011 (11)

- marzo 2011 (4)

- febbraio 2011 (12)

- gennaio 2011 (12)

- dicembre 2010 (12)

- novembre 2010 (19)

- ottobre 2010 (13)